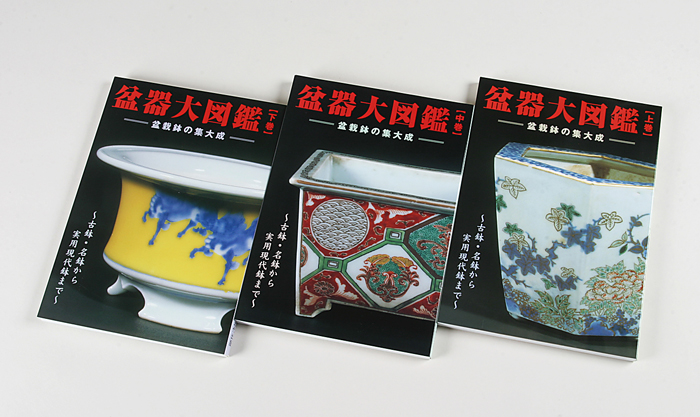

東福寺手びねり線波文丸鉢

商品解説

内側に見る灰被りの様子から焼成されて70年以上は経つと思われる初代東福寺作品。味のある土目に登窯特有の火変わりによる色合いの変化が相まって抜群の風合いを見せています。手びねり特有の凹凸と幾何学模様のような釘彫細工がなんとも素朴で味わい深い。しっかり使い込まれており古色感も抜群。東福寺手びねり鉢としては大きめで、今の小品盆栽にも十分使える貴重な一枚。これだけの古さ、使い味ながら目立った傷はなく、保存状態は良好。木箱付。落款:東福寺

※現品限りの商品です。

※当店では実店舗での販売も行っているため、在庫の反映がリアルタイムではなく売り切れている場合があります。その場合は、申し訳ございませんがキャンセルさせていただくことをご了承下さい。また古物ゆえ小傷等はご了承下さい。

作家プロフィール

陶名:平安東福寺(へいあんとうふくじ)本名:水野喜三郎(1890年~1970年 )

陶芸界では無名ながら今日の日本盆器の世界で最も人気、評価の高い作家。昭和4~5年頃、趣味の盆栽を生かし鉢づくり専門の陶業家となる。以来、約40年に渡り作品を世に送る。東福寺盆器の器型・釉薬は非常に多彩かつ大小様々な大きさがあり、単独で見て味わいに富むだけではなく「盆栽を植えてよく映る」実用性が特色。バリエーション豊富だったのは晩年に至るまで自家の窯を持たず「賃借り窯」で焼成したからであり、またそれを可能としたのが京焼で発達していた分業システムだった。東福寺は生涯に数万に及ぶ鉢を世に送り出した。個人の作家としては異例の多さである。しかも大部分は登り窯による焼成だったため、釉色などは一点ごとに異なる味わいを見せている。個々により評価に差が出たが、それが東福寺の人気の高さと言える。

関連カテゴリ

今月の新着