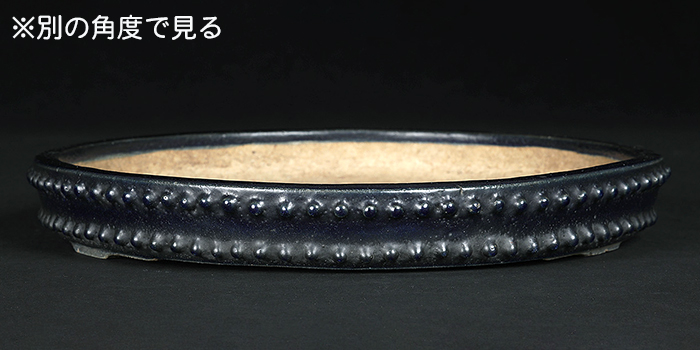

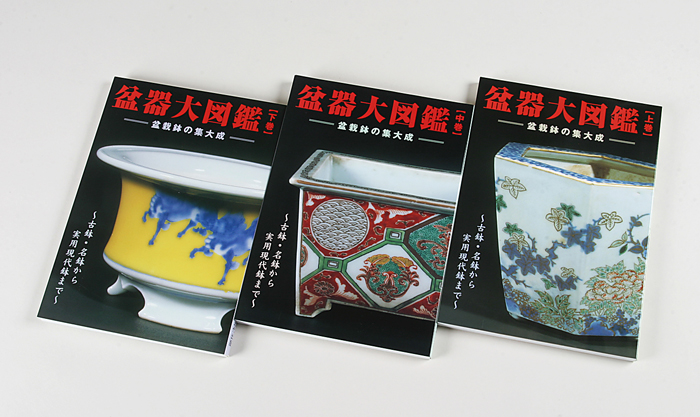

香山瑠璃釉鋲打丸鉢

商品解説

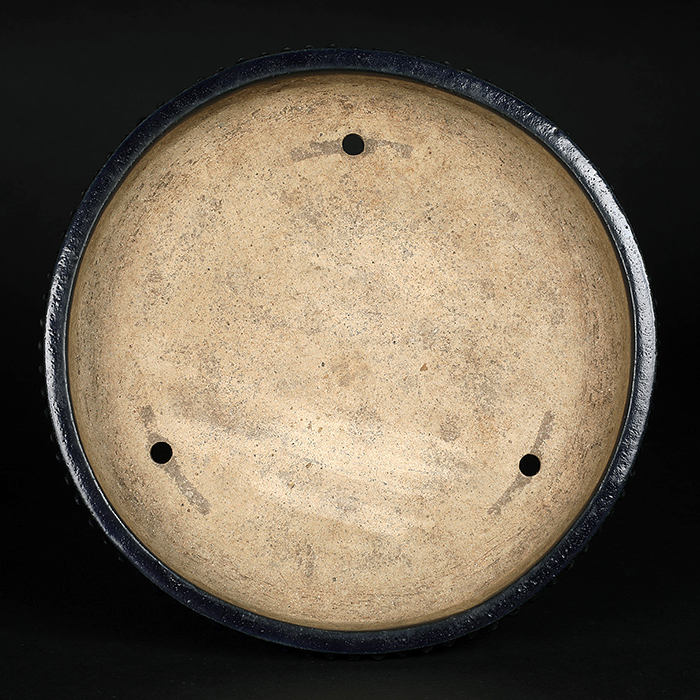

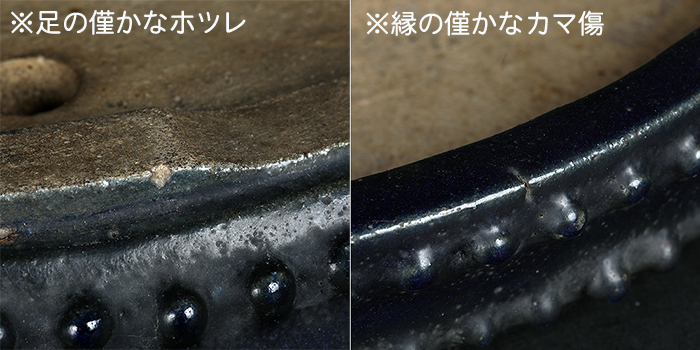

70年近く前に焼成されたと思われる香山全盛期の作品。成型の巧みさはもとより、鋲打細工も非常に丁寧で完璧な仕上がりを見せています。時代の乗った瑠璃釉の色調も美しい逸品。間口が24cmを香山作品の中でも大きく、このような太鼓型の丸鉢でこの大きさは異例でマニア垂涎の作品と言えます。雑木の文人木や寄せ植えなどに最適。縁に小さな薬カマ、足に小さなホツレが数ヵ所ありますが古さを考えれば保存状態は良好です。木箱付。落款:平安香山

※現品限りの商品です。

※当店では実店舗での販売も行っているため、在庫の反映がリアルタイムではなく売り切れている場合があります。その場合は、申し訳ございませんがキャンセルさせていただくことをご了承下さい。また古物ゆえの小傷等はご了承下さい。

作家プロフィール

陶名:平安香山(へいあんこうざん) 本名:小池一雄(1905~1990年)

東福寺と並び称せられる日本小鉢界の雄。小鉢だけではなく中大鉢もつくり、また水盤の名手だった。作品はいずれも反り、歪みの少ない端正な器型で知られ「カミソリ香山」の異名を取った。盆器制作活動はほぼ昭和一代に渡り、兵役期から終戦を挟み、昭和38、39年に至る休眠期を除いておよそ40年活動している。しかしタタラづくり主体の作陶だったため、非常に手間暇が掛かり、その数は万には届かないと推測される。戦前作は登り窯、再興後は電気窯による焼成が主体。作品は紫泥、朱泥、白泥、黒泥、梨皮泥などの泥物から辰砂釉、鶏血釉、均釉(香均釉)、緑釉、瑠璃釉、蕎麦釉、白釉、黄釉などの釉薬鉢、また染付、色絵、金銀彩と多岐にわたり、浮彫や透彫もある。昭和48年に陶号を二代香山に譲り、自らは香翁を名乗る。これ以降は香山工房として活動し、父子合作も多い。

関連カテゴリ

今月の新着